引言

和页面每天打交道的你有没有发现一个问题,你可能已经把页面做得很精美:Banner 动效丝滑、产品图拍得高清、颜色呼应品牌调性,但真实的用户数据却冷冰冰地告诉你:加购率迟迟不上升,支付转化也不见好转。这是很多跨境独立站都会遇到的陷阱:把页面当成了艺术展,而不是销售现场。DTC网站的关键不在于再堆一点视觉效果,而在于让用户在进入页面后的 5–10秒黄金窗口内,就能看到可以“自己验证”的信息。这些信息包括:真实买家的评价截图、第三方测评机构的背书、权威认证标识、退换货与到货时效的明确承诺与入口。只有当“怀疑—核验—安心”的过程在同一视窗内完成,用户才可能迈出“加购或结账”的关键一步。换句话说,页面从“好看”到“好卖”,靠的不是色彩和排版,而是证据前置。

今天这篇文章,就从 UX(用户体验)的角度出发,系统拆解如何让证据出现在最该出现的地方,并通过14天闭环验证跑出转化结果。

一、UX 的职责:从“美化工程”回到“赢单工程”

很多运营者习惯把 UX 当成“美术活”,即:页面只要美观整洁,甚至动效炫酷,就算完成了任务。但真正的 UX(User Experience,用户体验),本质是为特定用户在特定场景下,以最短时间、最少疑虑、最小动作成本完成关键任务。这些任务不仅包括“浏览商品”,更包括“比较—加购—结账—复购”的完整链路。在电商语境里,UX 的工作范围远远超出了视觉:

- 策略与研究:是否知道你的目标人群是谁?他们处在哪些使用场景?比如日本市场的家长购买童鞋时,会关注的是防滑和退换便利等信息;美国市场的年轻人在意品牌调性与外观等。明确 Jobs-to-be-Done(任务驱动模型),才知道 UX 要解决的真正问题是什么。

- 信息架构:用户能否在3步以内从首页进入 PDP,再进入结账?导航是否直观,筛选是否顺畅?如果路径设计混乱,即便产品再好,用户也会流失。

- 内容与表达:卖点是否用场景化结果 + 可被验证的依据来呈现?“轻便”不如“仅 198g,经 4周通勤测试无磨脚”更有说服力。

- 交互与原型:有没有先跑通关键路径?很多团队直接做高保真视觉,却忽略线框图测试。实际上,低保真原型就能暴露出“加购按钮找不到”“FAQ 埋得太深”的核心问题。

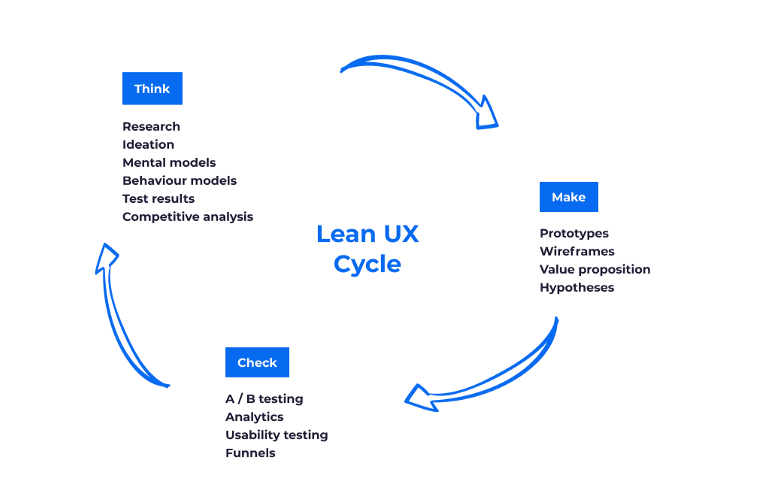

- 验证与度量:上线后有没有通过 A/B 测试和热图来持续迭代?一次性的上线不等于结束,真正的 UX 是个不断循环的闭环。

因此,增长导向的 UX 是一条闭环:研究 → 信息架构 → 原型 → 验证。它要求设计师、运营、研发和数据团队协同,把页面从“美化工程”转变为“赢单工程”。

二、为什么“证据前置”能改变结果

当一个新访客进入网站时,脑子里出现的第一个问题往往不是“这页面美不美”,而是:

- 这个尺码我穿得合适吗?

- 如果我下单,物流多久能送到?

- 产品是不是正品,有没有实际认证?

- 如果不满意,换货会不会很麻烦?

- 我的支付信息安全吗?

这些问题,本质上是风险规避心理的体现。尤其在跨境购物场景里,用户与品牌之间天然存在信息不对称:物流慢、语言不通、退换复杂、支付渠道陌生。只要风险感没有被消除,用户宁可放弃下单,转向熟悉的 Amazon 或本地商城。因此,如果证据和 CTA(Call to Action,行动号召)能在同一屏幕出现,就能大幅缩短“怀疑—行动”的距离。例如:

- 在“立即购买”按钮旁边标注“ 14天无忧退货”或“预计送达日”;

- 在产品首屏配上检测编号或第三方认证徽章;

- 在二屏直接嵌入带图的买家评价,而不是埋在滚动70%之后。

这些证据的作用,就是让用户无需跳转多个页面,也能快速形成“我懂了 → 我放心 → 我愿意点击”的节奏。更重要的是,从团队协作角度看,证据前置还能让内部讨论更聚焦:不再纠结“字要不要多、图要不要大”,而是用“有没有证据、能否一屏触达”作为评判标准。这让 UX 设计从感性偏好回到理性可衡量的标准。

三、热图是起点:识别“兴趣”与“犹豫”的分界线

在看热图的过程中,容易被“哪一块最红”所吸引。但高点击不一定等于高价值,可能是用户误点、好奇心或设计误导。真正有意义的,是去找出“被反复查看但没有动作”的区域,也就是犹豫区。例如:

- 在价格说明区停留时间很长,但点击转化率却低,说明价格解释不够清晰;

- 在 FAQ 链接被点击很多次后用户仍然跳出,说明 FAQ 解决不了疑虑,反而加深了困惑。

更稳妥的做法,是用分群热图:新访客 vs 回访用户、广告流量 vs 自然流量、移动端 vs PC。不同群体的犹豫点完全不同:广告流量可能更关注配送与退换,而自然流量更想看评价。一旦定位出犹豫区,就可以在这些节点插入政策卡片、FAQ、场景化示例,并用漏斗追踪“证据曝光/点击 → 加购 → 结账 → 购买”的链路,判断证据是否真的在推动转化。这里要强调,热图不是终点,而是起点。它只能告诉你“发生了什么”,却无法解释“为什么发生”。所以,热图需要与用户回访、问卷、深度访谈结合,才能从“动作”推导到“心理动因”。

四、卖点到证据:从“我想说”转向“我能证”

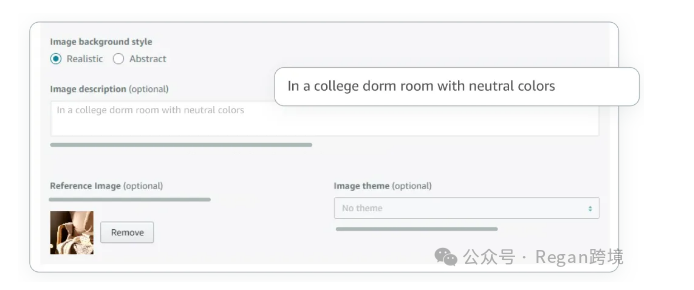

我们常常容易犯一个错误,页面上堆满了卖点:轻便、防滑、透气、性价比高;但这些如果没有可复核的证据,用户很容易一笑了之。真正能推动转化的,是把卖点转化为可验证的结果 + 证据。改写的顺序是:洞察 → 表达 → 证明 → 放大。洞察:先抓用户最在意的痛点(尺寸/适配、真假、到货、售后、税费等)。表达:用“谁 × 场景 × 可量化结果”说明带来什么。例如:“露营家庭 × 户外两日露营 × 36小时稳定供电(4台设备同时使用)”。证明:每条要点都要有可复核依据(检测编号、用户带图评价、数据来源)。放大:把这些证据同步到广告、LP、PDP 与邮件中,形成一致的说服力。首屏结构建议:“价值主张 + 最强证据 + 主 CTA”。二屏承接三到五条带依据的要点,中段放“怎么选”对比表、UGC 与 FAQ。【案例 1】 Perry Ellis 在 PDP 前两屏加入“AI 评论摘要”组件,把长评要点浓缩为扫读式证据。测试结果显著提升。

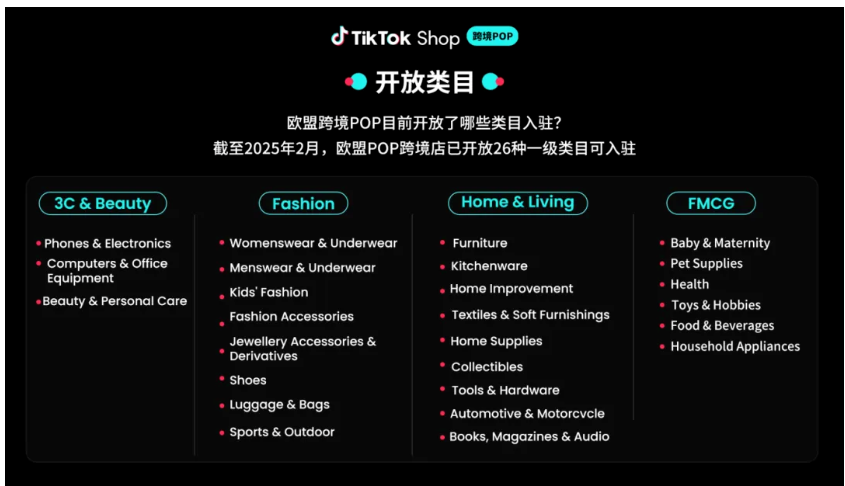

五、信息“漂流”时代:让触点讲同一种“真话”

今天的消费者购物旅程已经不是线性的,而是在搜索(Searching)—视频流(Streaming)—信息流(Scrolling)之间漂流。用户可能在 TikTok 上刷到短视频种草,转到 Google 搜索评测,再到 YouTube 看开箱,最后才在独立站下单。在这样的环境下,任何触点都可能成为关键一击。广告、落地页、商详页、邮件与社交必须共享同一主张和证据,否则就会出现“广告承诺进站找不到”的断层,用户转身就走。一致性三要点:

- 同一主张:广告承诺和站内前两屏保持一致,不要“进站即打脸”。

- 同一证据:广告里的评分、第三方标识、配送说明,必须在站内 1–2屏可见。

- 同一步骤:每个触点都要提供下一步(了解 → 加购 → 咨询),而不是让用户停滞。

这就是所谓的“证据对齐”:全链路说同一种真话,才能让信任逐步沉淀,最终推动转化。

六、”14天验证闭环:小步快跑,结果导向

证据前置的优化不是“一次性项目”,而是一个可以 14天内跑完的小步快跑闭环:第 1-2天:诊断犹豫点

- 用 Ptengine 热图 + 漏斗定位停留长、点击低的区域。

- 输出 2–3个“最可能的犹豫点假设”。

第 2-3天:证据前置实验

- 在这些区域插入政策卡片、FAQ、第三方背书。

- 用 A/B 测试对比效果。

第 3-12天:监控链路指标

- 对比曝光率、加购率、结账进入率、支付完成率。

- 用 UTM 标记触点,分渠道验证效果。

第 13–14 天:迭代 & 模块化沉淀

- 保留效果显著的证据模块,沉淀为可复用区块。

- 输出复盘文档,更新团队评估标准(是否有证据、是否可一屏触达)。

通过这种短周期循环,团队不再陷入无休止的“字要不要多”的争论,而是用数据快速验证,用结果驱动决策。为了让你更好落地,以下是一份 UX 全流程 Checklist:一、策略与研究

- 是否明确 Persona / 场景 / KPI?

- 是否完成竞品 Benchmark?

二、信息架构

- 是否在 3步内能完成首页 → PDP → Checkout?

- 是否移动端优先?

三、内容与表达

- 首屏是否包含价值主张 + 最强证据 + CTA?

- 前两屏是否覆盖产品佐证 + 品牌保障 + 社会证明?

- FAQ 是否覆盖常见疑虑?

四、交互与原型

- CTA 是否始终可见?

- 是否提供一键加购/结账?

五、验证与度量

- 是否部署热图与漏斗分析?

- 是否做过 A/B 测试?

六、信任与一致性

- 广告承诺是否能在站内前两屏找到?

- 是否植入本地化信任信号?

当你把 14天快速行动清单 与 UX 长期优化清单 结合起来,就能既跑得快,又走得远——既能在短期看到转化提升,又能在长期沉淀为品牌护城河。

五、小结

DTC的转化优化,不是再多堆几个 Banner或是优化营销文案,而是让用户在最短时间看到可复核的证据。证据前置的价值在于:

- 降低不确定性 —— 用户的犹豫往往源于风险感(真假、物流、售后),而证据能直接化解风险。

- 加速决策节奏 —— 当“主张 + 证据 + CTA”同屏出现时,用户不需要来回跳转,疑虑与行动的距离被压缩。

- 对齐全触点 —— 不仅站内页面,广告、邮件、社交内容也要传递同一种“真话”,否则再强的广告预算都会浪费。

- 形成组织共识 —— 团队评判页面优劣的标准,不再是“字多字少”,而是“是否有证据、是否可复核、是否可一屏触达”。

- 快速迭代闭环 —— 借助热图和 A/B 测试,用 14天小步快跑跑通验证,避免长期内耗。

换句话说,证据前置不是锦上添花的装饰,而是让品牌在陌生市场赢得信任、跑出转化的“底层操作系统”。