你是否正经历这些困扰?

- 广告预算一天比一天高,ROI却总是不达标;

- 新品销量起伏不定,投放节奏毫无章法;

- 社媒粉丝不断增长,但真正转化的订单却寥寥无几。

许多品牌团队在出海过程中,常常将问题归因于广告创意、投放策略、产品力等,但真正让你“踩坑”的,往往是对目标用户的理解还停留在表面。你或许做过用户画像,但它只是PPT上的标签、数据堆砌,无法真正指导业务决策。

在流量越来越贵、全球竞争加剧的今天,用户画像已不是锦上添花的“装饰品”,而是决定品牌出海成败的“底层武器”。只有基于真实数据、用户行为和心理动机构建的画像,才能让你的广告、内容、产品和运营环环相扣,把有限的资源投入到最值得争取的核心人群和关键转化节点。

本篇内容,将以实战视角系统拆解:

- 用户画像到底该怎么做,才能真正落地、驱动业务?

- 如何通过数据与工具,把“画像”变成精准增长的“导航图”?

- 结合真实DTC品牌案例和操作模板,手把手教你构建高转化用户画像。

无论你是刚起步还是已有规模,这都是你提升ROI、复购率和品牌竞争力的必读指南。

一、为什么“真”用户画像才是出海增长的底层逻辑?

1.1 方向错了,一切执行都白费

在跨境DTC品牌的运营战场,每一分钱都烧得心疼。广告投放、选品、社交媒体、SEO、EDM、物流、客服……每一环都在消耗预算和精力。团队绞尽脑汁优化每个环节,希望能跑出理想ROI,但结果却常常事与愿违:

- 广告投放精细到位,数据却始终不见起色;

- 新品上线火爆一时,却很快“高开低走”;

- 社媒粉丝积累不少,但订单转化始终拉不动。

不少品牌主在焦虑中不断调整广告创意、优化投放策略,甚至怀疑是不是产品本身不够硬核。但很少有人意识到,如果用户画像没做对,所有努力可能都是“南辕北辙”。

常见的三大误区:

- 凭感觉做决策创始人拍脑袋,“我觉得XX才是我们的核心用户”,团队便围绕这一假设投入资源,结果屡屡踩坑。

- 国内经验硬搬海外习惯性地把国内市场的受众理解和打法“照搬”到海外,忽略了文化、消费习惯、价值观的巨大差异。

- 用户画像流于形式制作精美的PPT、填几个性别年龄、加点兴趣标签,看似有模有样,实际上并不能指导广告定向、内容策划和产品迭代。

归根结底, 很多品牌并没有真正“看见”自己的用户,只是在用感觉和经验“蒙着头捕鱼”。在陌生的海外市场,这种做法无异于把宝贵的预算和时间投进一个黑箱,结果只能靠“撞大运”。

1.2 案例解析:某环保运动服DTC品牌的破局

背景

一家主打环保材质的美国运动服品牌,在出海初期,用的是“大水漫灌”式的广告策略:只要和运动、健康、环保相关的人群,统统覆盖,生怕错过任何潜在用户。

结果却极为尴尬:

- 广告投放时好时坏,ROAS(广告花费回报率)大幅波动,偶尔有爆单,多数时候难以收支平衡;

- 用户复购率很低,拉新容易,留存却难;

- 团队对“为什么有时有效、为什么有时失效”毫无头绪。

转机

品牌团队决定彻底查找问题根源。他们并未仅凭主观臆测,而是同时用上了三大数据工具:

- Shopify订单数据还原真实购买人群的属性与行为;

- Facebook 用户行为数据追踪广告点击和转化路径;

- Ptengine热图工具分析用户在网站上的真实浏览与停留轨迹。

数据交叉验证后,他们发现:

- 转化率最高的用户,明显集中在23-35岁的美国沿海城市(如纽约、旧金山、西雅图);

- 这群用户不仅有健身习惯,更注重环保理念和时尚表达,是“环保型生活方式倡导者”;

- 网站热图显示,首屏区域(环保理念、品牌故事)停留时间远高于产品参数区,说明“理念共鸣”比“功能细节”更能促发购买;

- 用户评论里,“环保”“可持续”“责任感”出现频率远超“运动性能”。

策略调整

有了这些“真洞察”,品牌马上做了三项关键调整:

- 广告素材全面升级主打“环保+时尚生活方式”,弱化运动性能的单一诉求;

- 落地页首屏重构直接突出环保认证和品牌故事短片;

- 广告定向缩窄只精准投放给23-35岁、沿海城市的高转化人群,并同步调整内容模板与沟通话术。

结果

- ROAS稳定提升三分之一,广告效果明显波动变小;

- 半年内复购率提升接近 10%,用户黏性大幅增强;

- 投放效率提升后,团队节省了预算,可投入更多资源做新品研发和品牌建设。

用户画像不是锦上添花,而是决定你是否“跑对方向”的底层能力。

如果你只是用PPT标签自嗨,广告、内容和产品注定各自为战,资源消耗巨大却收效甚微。唯有用真实数据和动态行为洞察,打造“真”用户画像,才能让品牌在陌生市场精准定位核心用户,把有限的子弹打到最有价值的目标上。

数据驱动的“真”画像,就是你在海外市场捕鱼的“雷达”——帮你避开盲区,少踩坑,多盈利,加速品牌出海的每一步。

二、用户画像:从“假”到“真”的本质区别

2.1 什么是“假”画像?

在跨境DTC品牌的实际运营中,许多团队都会在早期尝试做用户画像。但绝大多数所谓的“画像”,其实只是把网上流行的模板简单填一填,或凭主观印象罗列几个标签,比如:

“18-25岁女性,爱化妆,常用Instagram。”“30-45岁男性,热爱健身,收入中上。”

这些标签看似具体、数据化,甚至连兴趣和渠道都写得很清楚。但问题在于,这样的画像根本无法穿透用户的真实需求,也无法落地到广告定向、选品决策、内容策划和促销节奏上。

- 你不知道他们为什么买单,真正的痛点和驱动力是什么;

- 你无法判断在什么场景、什么触点下,他们容易被打动;

- 你也无法区分不同细分人群的行为差异,从而精准分配资源。

本质上,这种“假”画像是静态标签的堆砌,更像是写给老板看的“作业”,而不是能驱动业务的真实导航。

2.2 “真”用户画像的三大核心维度

要让用户画像真正为业务决策服务,必须跳出表层标签、走进用户的真实世界。“真”用户画像的底层逻辑,是用数据说话,把属性、行为和心理动机三者结合,形成一个立体、动态、可验证的用户模型。

① 基础属性:用户的“身份证”

- 包括性别、年龄、职业、收入、地区、婚姻状况、家庭结构等。

- 这部分信息决定了你的广告定向边界和产品定价策略。

- 例如:你卖高端护肤品,就要关注目标市场的高收入女性;你做儿童玩具,则应聚焦年轻家庭、母婴人群。

② 行为特征:用户的“行动轨迹”

- 包括购买习惯(客单价、复购周期、一次买多件还是单品)、渠道偏好(独立站、TikTok、Instagram)、内容互动习惯(喜欢看短视频还是长图文、是否容易被直播种草等)。

- 这些数据可以通过站内行为分析、广告后台、以及Ptengine热图等工具获得。

- 行为特征决定了你的内容分发和渠道布局:用户喜欢短视频还是图文?常在哪个平台被种草和下单?他们在落地页上关注什么内容、在哪一步流失?

③ 心理动机:用户的“内部驱动力”

- 这是所有画像中最难捕捉也最有价值的部分,包括核心需求(产品功能、情感价值、身份表达)、价值观取向(环保、健康、极致性价比、个性化)、购买触发点(朋友推荐、限量稀缺、节日送礼等)。

- 心理动机往往藏在用户的评论、UGC分享、客服聊天记录、问卷反馈中。

- 抓住了心理动机,你的广告文案、品牌故事、促销节奏才能真正“打中”用户的心。

只有基础属性、行为特征和心理动机三者结合,才能构建出真正能指导业务决策、动态进化的“真”用户画像。

2.3 案例:某手工银饰品牌的用户画像升级

原始假设:

一家专注手工银饰的欧洲DTC品牌,创始团队一直认为自己的核心客户是“喜欢手工艺、注重设计的女性”。他们所有的广告、内容和促销都围绕这一形象设计,主推“独一无二的手作美学”“为自己买一份犒赏”。

数据深挖发现:

品牌在运营一年后,开始用数据分析工具、邮件问卷和客服聊天记录交叉分析用户数据,结果却发现了“与想象完全不同的真相”:

- 高价值客户中,竟有40%是男性,而且大多数为节日送礼(情人节、母亲节、圣诞节等);

- 购买高峰全部集中在重大节日前两周,而不是平日自购;

- 评论区和私信用户高频提到“独特”“心意”“手作”,而不是“工艺感”“收藏价值”。

策略调整:

- 节日前主打“送礼”主题广告,精准锁定男性人群;

- 广告和内容素材着重营造温馨送礼场景,强调“独特设计+手作温度”;

- 落地页增加送礼包装和节日贺卡定制服务,降低男性选礼难度。

成果:

- 情人节销售额同比增长70%;

- 男性用户复购率大幅提升,越来越多男性选择在不同节日持续复购;

- 广告ROI更趋稳定,市场定位更加清晰。

真正有用的用户画像,必须同时具备三要素:属性、行为、动机,并且建立在真实数据基础上,能够动态更新。

只有这样,你的品牌才不会陷入“自嗨式运营”,而能真正以用户为中心,驱动广告定向、内容策划、产品创新与促销节奏,持续提升ROI和复购率。

记住:画像不是“作业”,而是你精准增长的业务导航图。三、六大标准,打造可落地的用户画像

在实际的跨境DTC品牌运营中,很多团队做出来的用户画像,看起来格式齐全、配色美观,甚至还给画像起了英文名。但一落地发现,团队依然不知道广告该怎么投、内容怎么写、选品怎么选,画像成了“墙上挂着的作业”。

究其原因,画像没达到“可落地”的六大标准。

3.1 真实:数据驱动,而非老板拍脑袋

画像的第一要义,是“来自真实数据”,而不是凭主观想象。

太多品牌的画像,是老板或市场部凭经验定的——比如“我自己30岁,喜欢运动,我们的客户也差不多”。但真实数据常常打脸。

- 如何做到真实?

- 利用Shopify等订单数据,分析真实购买用户的属性分布和消费行为。

- 结合Ptengine等工具,还原用户的访问路径、停留页面和兴趣点。

- 通过用户调研、问卷收集一手反馈,印证数据结论,补齐行为数据无法覆盖的心理动机。

只有基于数据,画像才有业务指导意义。

3.2 可验证:多数据源交叉印证,杜绝“自嗨”

单一数据源常常带有偏见,交叉验证是画像可靠性的保障。

- 广告后台数据(如Facebook、TikTok)容易高估广告效能,站内数据可能受Cookie丢失影响,问卷反馈有“礼貌性作答”成分。

- 必须多渠道印证:

- 广告数据与Ptengine热图结合:广告告诉你用户从哪里来,热图告诉你他们站内看了什么、行动到哪一步流失。

- 销售数据与客服记录对照:订单量说明谁买了,客服对话揭示为什么买、买后满意度如何。

- 问卷与UGC内容互证:问卷是用户自述,UGC(如评论、晒单)是无意识表达,结合分析更真实。

只有经过多重验证,画像才不会被“主观误判”带偏。

3.3 可转化:画像不是“画像”,而是运营工具

画像的最终价值在于,能不能直接指导选品、广告平台选择、创意方向和促销节奏。

- 不能回答“我该在哪个平台重点投放”“广告文案主打什么卖点”“选品该满足哪些需求”,这样的画像就是“美化表格”,对业务毫无帮助。

- 实操案例:某跨境家居品牌通过画像洞察,发现核心用户是“已婚有娃女性”,她们关注产品安全和家庭温馨。于是产品主打“安全无毒材质”,广告素材以家庭互动为核心,渠道聚焦Facebook和Pinterest。结果广告转化率提升,复购率同步增长。

能直接转化为实际动作的画像,才是真正有价值的画像。

3.4 可视化:一图胜千言,团队一眼明白

好的用户画像,必须能一目了然地传递核心洞察,让所有团队成员都能迅速对齐认知。

- 可视化工具推荐:

- 雷达图:展示用户在价格敏感度、功能需求、品牌忠诚度等维度的强弱对比。

- 用户路径流程图:用Ptengine等工具呈现用户从进站、浏览、加购到下单的关键行为路径。

- 对比表格:清晰列出不同用户画像在动机、渠道、复购频率、内容偏好等方面的差异。

- 可视化不仅提升沟通效率,也有助于后续A/B测试、内容创意开发。

一句话——别让画像只活在PPT里,要让它“跃然纸上”,成为团队共识。

3.5 动态更新:不做一次性“作业”,滚动优化才有生命力

用户画像不是静止的,市场环境、平台规则、用户需求都在变,画像也要定期更新。

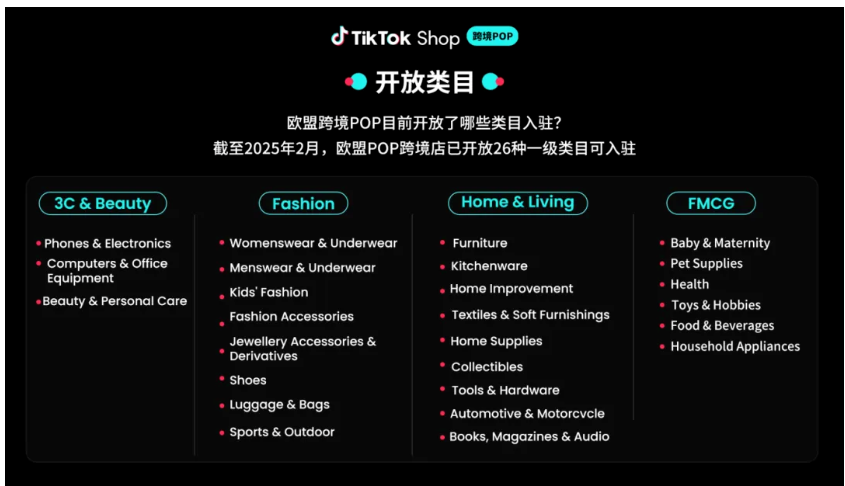

- 新平台崛起(如TikTok Shop)、新消费趋势(如环保风)、经济环境变化(汇率、通胀),都可能让主力用户发生迁移。

- 建议每季度/半年用Ptengine等工具追踪行为热图、更新高转化受众数据,发现新趋势及时调整画像内容。

- 定期调研高价值用户,发现新的心理动机和触发场景。

只有动态更新,画像才能持续指导增长,而不是成为“历史遗迹”。

3.6 细分化:2-4个典型画像分层运营,不做“一刀切”

“平均用户”不存在,细分才能驱动精细化运营。

- 理想情况下,为2-4个最具代表性的用户群各建一个典型画像,按生命周期、客单价、购买动机等划分。

- 每个画像配专属广告素材、内容策略、促销方案——如新品主打尝鲜用户,复购活动主打高LTV老客户,功能派推护肤成分,情感派推品牌故事。

- 细分画像还能方便后续A/B测试、渠道分配、预算优化。

只有分层运营,才能做到资源不浪费、ROI最大化。

- 用户画像不要求“又多又全”,但一定要“能用、好用、常用”。

- 六大标准缺一不可,缺了就是“墙上作业”,全了才能成为业务增长的“作战地图”。

画像不只是描述一个人,而是帮你找到精准增长路径的核心工具。让画像成为团队的“决策引擎”,而不是PPT里的“装饰画”。

四、两大切分法,精准锁定核心用户群

用户画像的真正价值,离不开科学、精细的用户切分。切分得越精准,你的内容、广告、产品策略就越能对症下药,资源用在刀刃上,转化自然水涨船高。在实际操作中,最常见、最高效的两种核心切分方法,分别是“按使用场景切”和“按年龄层切”。这两种方法既适合大多数品类,又容易落地见效。

方法一:按使用场景切

这种方法特别适合:

- 消费品(服饰、食品、运动装备)

- 教育类(线上课程、语言培训)

- 工具类(软件、生产力工具)

为什么要按场景切?因为即使是同一款产品,不同用户的使用场景、需求、预算、付费意愿都可能天差地别。不理解场景,你的营销就只能“一刀切”,导致广告和内容对谁都不痛不痒。

实战案例:某瑜伽垫品牌

某高端瑜伽垫品牌,最初产品和广告都主打“一垫多用,适合所有人”。投放初期,广告点进来的人不少,但转化率始终低于预期,复购率也不理想。

品牌团队通过Shopify订单数据、Facebook受众分析和Ptengine热图追踪,发现客户其实可以分为三类典型用户,且使用场景、购买动机完全不同:

- 新手用户:刚开始接触瑜伽,需要入门教学内容,更看重价格和套装性价比;

- 生活方式用户:日常喜欢在社交媒体分享瑜伽生活,重视瑜伽垫的美学设计和品牌调性,愿意为好看、上镜买单;

- 职业教练:频繁教学,对耐用性、防滑性、环保材质有硬性指标,更注重产品认证和专业性。

落地策略

- 广告素材:新手主打“入门无门槛”,生活方式人群用美学大片和社交场景,职业教练则用材质检测、认证证书。

- 落地页:三类用户点进来的页面内容高度定制——新手版有教学视频和套装优惠,生活方式版突出美图和UGC,教练版聚焦耐用与环保。

- 促销方案:新手推组合套装限时折扣,生活方式群体推新品限量色优先权,教练群体推批量采购和定制刻字服务。

操作建议:

- 收集场景关键词:从客户评价、客服对话、UGC 帖子中,提取他们描述使用场景的词

- 用 Ptengine 热图分析落地页停留区块:看看不同广告入口用户对哪些内容更感兴趣

- 为每个场景单独建广告组:避免“一刀切”创意

方法二:按年龄层切

适用品类:消费分层明显的母婴、美妆、养生等。

不同年龄层的用户,不仅价值观和动机不同,沟通习惯、内容偏好、信任渠道都有巨大差异。尤其在跨境市场,代际差异叠加文化差异,切分更不可或缺。

常见的年龄分层方式:

- 婴幼儿家长

- 核心关注点:安全、陪伴、成长

- 购买习惯:节日礼物、刚需补货、愿意为安全性付溢价

- 常用平台:Facebook、Instagram、Pinterest

- Z 世代(约 18-25 岁)

- 核心关注点:个性、圈层、即时满足

- 购买习惯:冲动消费、新品尝鲜、追求话题性

- 常用平台:TikTok、Instagram、Snapchat

- 中青年(约 26-45 岁)

- 核心关注点:性价比、稳定、长期规划

- 购买习惯:精打细算、关注品牌口碑和售后服务

- 常用平台:Facebook、Google 搜索、YouTube

- 银发族(约 55 岁以上)

- 核心关注点:健康、简单、情感连接

- 购买习惯:偏好线下或电话客服渠道,对信息安全敏感

- 常用平台:Facebook、电子邮件

实战案例:中式养生茶品牌的“分龄营销”

一家中式养生茶品牌进入欧美市场后,曾一度主打“健康适合所有人”,结果广告转化一般,老带新复购更难做起来。

团队通过用户调研和站内行为分析,按年龄层将用户拆分为两大核心群体:

- Z世代(18-25岁):生活节奏快、渴望新鲜有趣、偏好社交互动,热衷短视频、挑战赛、话题性内容。

- 中青年(30-45岁):注重健康和压力管理,喜欢深度内容、理性消费、信赖传统平台。

落地策略

- Z世代:在TikTok发起“茶文化挑战赛”,用滤镜、音乐、互动话题打造“新潮养生”,短视频为主,内容轻松有趣。

- 中青年群体:在Facebook投放深度软文,强调“助眠、减压”的科学原理,用职场压力对比图和真实用户故事建立信任。

成效

- TikTok渠道新品销量提升46%,品牌新用户剧增;

- Facebook渠道老客户复购率提升20%,拉动高价值消费群体长期留存。

操作建议:

- 广告组按年龄层单独设置,避免平台算法平均分配预算。

- 用Ptengine 分析不同年龄层用户的浏览深度,找到他们感兴趣的页面重点。

- 匹配不同的内容形态,Z 世代偏视频,银发族更喜欢文字和电话沟通

Tips:

- 用户切分越细致,内容与投放就越精准,资源配置更有效。

- 实操中常常将“使用场景切分”与“年龄层切分”结合,形成二维画像模型,实现渠道、内容、产品、服务全链路的精细化运营。

- 不同切分维度背后,是用户真正的需求多样性。唯有理解并用好这些切分法,才能让你的用户画像变成驱动增长的“精准导航图”,让每一分预算都用在最值得的地方。

切分不是为了复杂,而是为了让每一类用户都“被看见”,每一个策略都“有回应”。

五、用户画像五步闭环实操法

很多品牌做用户画像时最大的问题是——只停留在“画像很美”,却无法落地到运营动作。

为了避免这个坑,我们可以用一个五步闭环法,从目标到优化全覆盖,确保画像能直接指导你的跨境 DTC 增长策略。

① 明确目标:你要解决什么问题?

在构建画像之前,你必须先问自己:

“我做这个画像,是为了什么业务目标?”

常见的目标有:

- 拉新:精准找出新用户群体,提高广告点击率和转化率

- 转化:优化落地页和产品展示,提升现有流量的购买率

- 复购:分析高价值客户,制定针对性的会员和再营销活动

- 高客单:找出愿意为高价产品买单的人群,优化销售路径

为什么要先定目标?

因为不同目标会影响数据收集重点。

- 如果是拉新,你会更关注广告后台和兴趣标签;

- 如果是复购,你更需要订单历史和生命周期价值(LTV)分析;

- 如果是高客单,你要分析客单价分布和购买动机。

② 收集数据:用多渠道拼出用户全貌

数据收集是画像构建的地基,没有准确数据,画像就是“纸上谈兵”。

常用数据来源包括:

- 广告平台数据

- Facebook Ads、Google Ads、TikTok Ads

- 提供点击率(CTR)、转化率(CVR)、地域、设备、兴趣标签等

- 适合识别潜在用户的媒体习惯和初步兴趣

- 站内及订单行为数据

- Shopify、Ptengine

- 查看不同来源流量的浏览路径、停留时长、跳出率、转化漏斗

- 用户行为与视觉热图

- Ptengine 热图分析: 可直观查看用户点击区域、滚动深度、注意力分布

- 行为路径分析: 识别用户在页面上的操作顺序,例如从首页到下单的关键路径

- 通过这些数据,你能发现哪些元素最吸引注意,哪些内容无人问津

- 客户声音

- 客服聊天记录:获取真实需求、痛点和购买顾虑

- 用户评论与社交媒体互动:提取高频关键词

- 在线问卷:补充难以从数据中直接获取的心理动机信息

③ 数据建模:把零散信息变成结构化洞察

这一步的核心是整合多渠道数据,把“谁、做了什么、为什么做”三者对应起来。

常见做法:

- 将基础属性(性别、年龄、职业、收入、地区)与行为特征(访问频率、购买周期、渠道偏好)结合

- 通过 Ptengine的数据对比,找出不同属性群体的停留热点与转化率差异

- 在数据中标记高价值客户(LTV 高、复购多、转介绍强)

- 用聚类分析或人工分类,把相似的用户归为一组

目的:从混乱的“信息堆”中,提炼出几种最有代表性的客户模式。

④ 提炼典型画像:让团队一眼记住

一个好的画像,不只是数据表,而是一个“有血有肉”的虚拟人物。

建议每个画像都包含:

- 姓名/标签:(如“环保型健身达人 Anna”)

- 基础属性:年龄、职业、地区、收入

- 行为特征:常用设备、购买周期、最常访问的页面

- 心理动机:购买原因、品牌认同点、情绪触发点

- 触达策略:适合的广告平台、内容形式、促销方式

理想情况下,一个品牌有 2-4 个核心画像。

太多会分散资源,太少会导致策略过于笼统。

⑤ 持续验证优化:画像不是一劳永逸

市场和用户习惯是动态的,尤其是跨境 DTC,可能因为平台算法变化、节日季节性、经济环境等因素,用户画像会快速失效。

持续优化的两种方法:

- A/B 测试

- 针对不同画像,测试不同广告文案、创意和落地页布局

- 用数据验证假设,而不是凭经验判断

- 定期更新

- 建议每季度或半年更新一次画像

- 利用 Ptengine 持续监测用户行为变化,比如热图关注区域是否发生转移

- 对新出现的高价值群体,及时调整策略

💡 实战案例

某珠宝出海品牌在构建画像时,最初只定义了“女性爱美人群”。

通过广告数据、订单数据、热图分析,他们发现一个被忽略的重要群体:

- 节日送礼男性

- 购买高峰集中在情人节、圣诞节前两周

- 在落地页停留最久的是“礼盒包装”与“定制刻字”板块

于是,他们在情人节与圣诞节前,投放了主题为 “礼物指南” 的广告,并在落地页首屏突出包装与定制服务。

结果:单次活动销售额同比增长 60%,且男性客户占比由 18% 提升到 31%。

用户画像不是PPT,也不是壁纸,而是驱动增长的运营工具。

“五步闭环法”确保你的画像从目标设定、数据收集,到建模提炼、分层落地、持续优化,每一步都紧贴业务需求,真正让用户画像成为品牌出海的“增长雷达”。

坚持闭环、动态进化,你的增长路径就会越来越清晰,ROI和复购率也会水到渠成。

结语:画像是导航,不是终点

“真”用户画像不是一次性的 PPT,而是一个动态业务导航。它能帮你:

- 找到最有价值的用户

- 知道什么时候、在哪个触点出击

- 让每一分钱花得更精准

如果你的广告 ROI 不稳、复购低、粉丝不转化,那先停下来,用 1-2 周时间把用户画像做扎实:

- 基于真实数据

- 覆盖属性、行为、心理动机

- 借助 Ptengine 等工具交叉验证

- 定期迭代优化

拥有实时更新的“用户地图”,你的出海之路就不会再迷航!