充电宝应该算是3C赛道中最卷的品类了,不论国内还是海外。

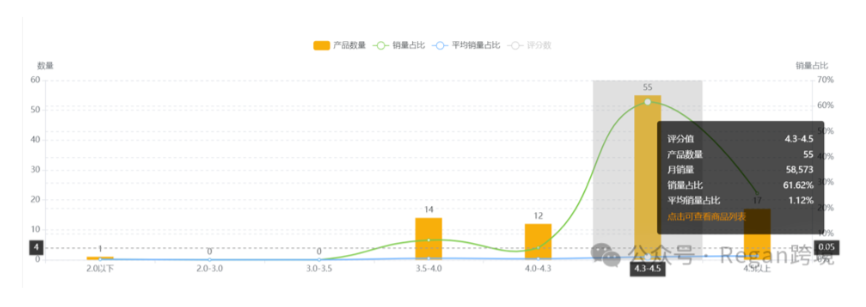

打开亚马逊,你会看到有几百个品牌同时出现。他们之中既有主打低价的白牌,还有拼参数的中端品牌,也有像 Anker、Zendure、Ugreen 这样已经进入高端市场的成熟玩家。

根据 The Business Research Company 的数据,2024 年全球移动电源市场规模已达 185.9 亿美元,预计到 2029 年将突破 319 亿美元。市场在快速扩张,但利润却在被稀释:价格战、贴牌化、低门槛,几乎让整个赛道变成一场“谁更便宜”的比拼。

然而,有一个品牌却偏偏在这样的背景下选择了逆行。

它不靠价格、也不打广告战,而是以一系列前卫设计、强悍性能、甚至有点“极客范儿”的产品,在全球高端用户中赢得了口碑。不仅把一块充电宝卖到了159美元的高价,而且销量还非常不错。

它就是Sharge,一个来自深圳的3C品牌,在美国亚马逊 200 美元价位区间,已经跃升为同类产品的销冠,用户满意度高达 98%。

在一个以“便宜实用”为主导逻辑的消费品类中,它的存在几乎是一种异类。

但在SocialBook看来,Sharge崛起的背后是一套关于融合了品牌认知、用户洞察与内容策略的综合打法。

它清楚知道自己的用户是谁——那些愿意为设计、性能和独特体验买单的科技玩家、内容创作者、数字游牧者。它也明白,单靠“多快好省”早已不足以打动人心。于是,它让一块移动电源变成了一件科技饰品,让“充电”这件日常小事,带上了情绪价值与审美愉悦。

一、用美学完成对同行的升维

第一眼看到Sharge的产品,你几乎会怀疑它是不是个充电宝。透明的机身,整齐的芯片、裸露在外的电路与电池模组,像是一件科技艺术品。而屏幕上实时跳动的功率数字,也能让不少用户感到新奇。

这种设计逻辑在“拼命追求隐形与轻薄”的行业里几乎是反主流的,但Sharge敢这么做的核心原因还是在于品牌对目标人群的精准洞察:

购买Sharge的用户并不是追求性价比的传统消费者,而是一群热爱科技、喜欢解构、注重设计的人。对他们而言,电源不只是一个功能件,而是一种表达态度的媒介——像机械键盘之于程序员,像相机之于摄影师。

而Sharge则正好抓住了这类群体的消费喜好,因为他们要的不只是“能充电的砖头”,而是一种更新奇、更独特的产品体验。

因此,你很难在Sharge的产品描述里看到“最便宜”“大容量”这样的字眼,它讲的是“极客精神”“赛博设计”“智能能量管理”。

但这并不意味着Sharge是一个“中看不中用”的产品,实际上品牌后续推出的各种产品不仅颜值依然在线,而且各项功能和参数均保持了行业的头部水平:大功率输出、支持笔电快充、防水防尘,甚至连屏幕交互都被设计得像游戏界面一样。

其中不少产品售价均在100美元以上,但仍能获得超出预期的销售成绩。

这证明了在功能早已溢出的市场中,Sharge把充电宝从“工具”变成“表达”的策略是正确的。

你甚至可以进一步把它理解为3C行业里的 MUJI——产品本身的每一个细节,都在传递品牌哲学。它在告诉用户:我们不仅理解你的设备焦虑,更明白你想要的审美秩序。

二、测评不一定是3C产品的第一解

当Sharge完成了从“普通工具”到“科技饰品”的升级之后,品牌接下来的挑战就是如何让自家的“高价充电宝”进入到更多消费者的视线中,并得到他们认可和买单。

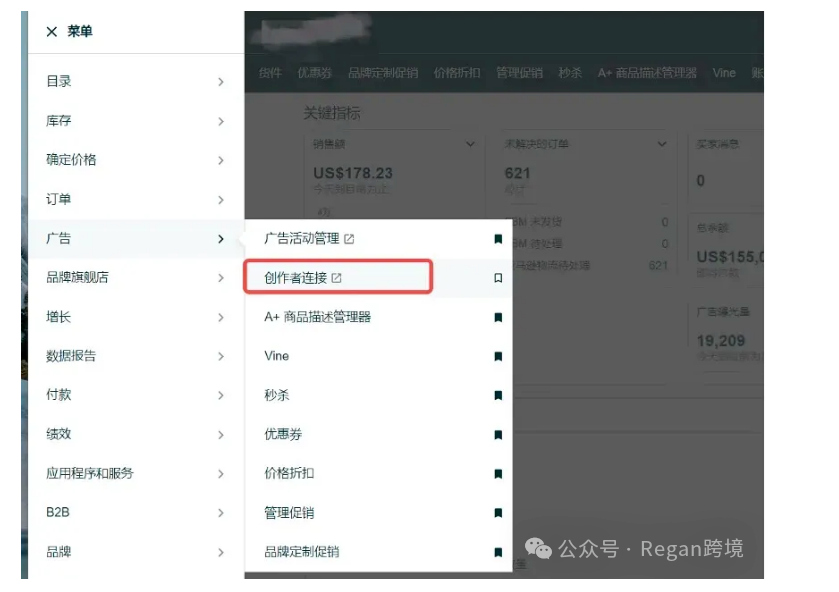

而这一步,正是靠其在社交媒体和红人营销上的深耕完成的。

01 从“参数展示”到“生活场景”

在众多 3C 品牌还在重复“20,000mAh”、“170W双USB-C快充”这些技术参数时,Sharge选择把焦点转向“场景”和“审美”。

点开Sharge的社媒账号主页,我们就能很清晰地感知到这一点。因为你很难把它和传统意义上的3C品牌联系起来。它的内容更像一个酷爱桌搭的极客在记录生活——透明的外壳在阳光下泛着冷光,旁边是一台MacBook、一杯冰拿铁、一本Moleskine。没有复杂的参数说明,没有性能对比,取而代之的是一种“现代科技极简美学”的生活场景。

向左滑动查看

这种叙事转向并非偶然。面对同质化严重的移动电源市场,Sharge深知“再多的瓦数也打不过和用户产生有关生活的共鸣”。

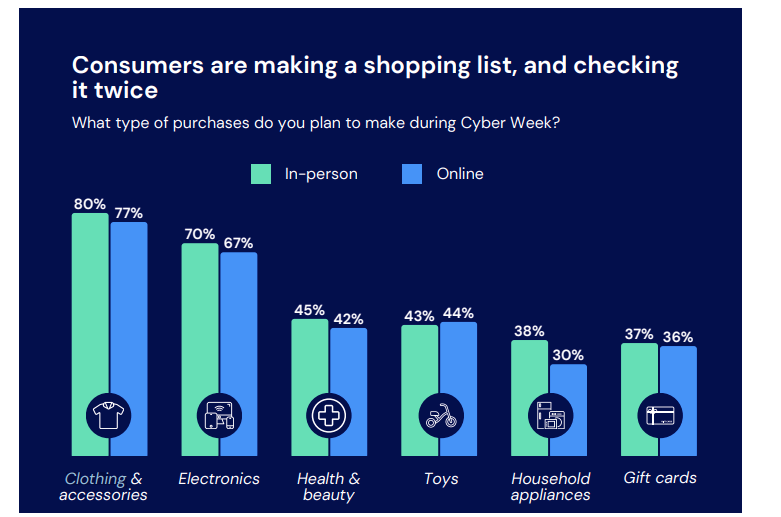

于是,品牌不再谈“充得多快”,而是讲“和谁一起出发”。无论是在Instagram上展示的旅行桌面,还是在TikTok上流行的#TechAesthetic短视频,Sharge都在用极简视觉语言,持续强化一个信号:这不仅是充电宝,而是你美好生活的一部分。

这种场景化、情绪化的表达,也让Sharge成功打破了3C产品“功能至上”的刻板印象。它不直接推销,而是让用户在“被美化后的氛围中”中完成品牌认同。

02 从“测评”到“种草”

Sharge的社媒内容做得很不错,但红人营销仍然是品牌扩大影响力和促进业务增长的重要手段。

早在众筹阶段,得益于产品的独特设计和风格,有不少科技博主自发抢购体验,并且制作视频来分享使用感受。而这些内容很快就在YouTube、Reddit、Twitter上迅速扩散开来,引起了不小的讨论。

随后,Sharge开始尝试合作YouTube上的量级更大的频道,比如Flossy Carter,这是一个坐拥200万粉丝的头部账号,专注于测评市面上流行的3C产品。

虽然效果不错,但这类博主同质化现象严重,粉丝群体和画像高度重合,转来转去都是同一群对3C产品感兴趣的深度用户。

因此,尽管有一定的转化,但因为难以实现破圈,Sharge随后的重点还是放在了以Instagram为代表的社媒平台上了。

在这里,品牌不仅把红人合作从“单次的定点行为”转变为了“持续的长期策略”,还把合作对象从门槛相对较高的头部红人变成了合作成本可控的腰尾部KOL。

从只有2000粉丝的桌搭博主到热衷极简主义的程序员KOL,再到base在韩国的家居红人,几乎都有涵盖。而且他们的粉丝数量普遍不高,基本上处于1-10W的范围,可以让品牌在保证低合作成本的同时,还能凭借红人的内容素养,产出高质量的合作帖文,下方图片中的点赞和互动量相信大家都能直观地感受到。

三、 总结

在过去几年,中国品牌出海的叙事已经从“性价比”转向了“品牌力”。尤其在消费电子领域,越来越多的品牌意识到,仅靠供应链优势已经难以构建真正的护城河可。

当制造能力趋同、成本红利逐渐消失时,品牌要赢,就必须找到属于自己的“叙事入口”。而Sharge的成功,恰恰提供了一个清晰的范本。