上合峰会成果累累、服贸会圆满落幕……大事件涌现,我国坚持的“高水平开放”也进入到历史发展的新阶段。推进高水平开放,一直是新时代“开放”政策的主旋律。而在近日的《新闻联播》节目中,“扩大高水平开放”的表述出现,不仅意味着中国正在主动打造一个更开放的市场环境,也正在通过多边合作和制度设计,为企业走向全球提供新的确定性。

尽管“高水平开放”首先强调的是在国内层面加大开放力度,吸引外资、改善营商环境,但从企业经营的角度来看,它同样释放出了重要的外溢效应:更多的国际化机会正在加速涌现。

01更加立体的市场空间:从单一出口到多元布局

开放的扩大,最直接的效应就是“市场版图”的重塑。

过去,很多中国企业的海外市场集中在欧美,一旦遇到地缘风险或政策摩擦,抗风险能力有限。如今,中国与新兴市场的经贸往来显著提升,为企业走出去打开了更大的回旋余地。

例如,今年前8个月,中国与东盟贸易额达4.93万亿元,同比增长9.7%,东盟和欧盟成为中国前两大贸易伙伴;对“一带一路”沿线国家的进出口达到15.3万亿元,同比增长5.4%。这不仅是数字的增长,更是市场多元化的具象体现。

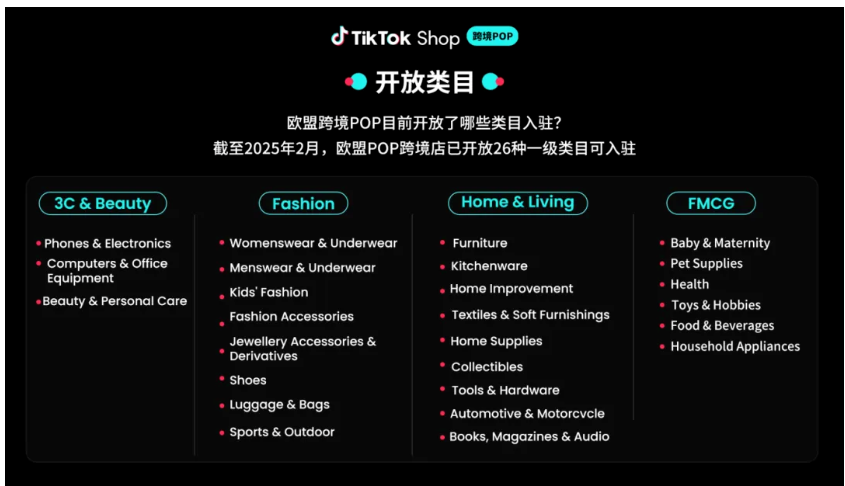

对企业来说,红利正在多点释放:东南亚中产阶层快速崛起,为消费电子和跨境电商带来新需求;中东电商渗透率的提升,使汽车、家电品牌加快布局;非洲移动支付和互联网普及,则为金融科技企业提供了低成本获取用户的土壤。

换句话说,“扩大开放”帮助企业将原本对欧美市场的依赖,逐渐转化为在多市场之间的平衡。这种布局,不仅提升了抗风险能力,也创造了更多产业链延伸的机会。

02制度红利叠加:从不确定到可预期

如果说市场扩容是外显的机遇,那么制度保障则是底层的确定性。

随着RCEP的落地实施,以及中国已与30个国家和地区签署的23个自贸协定,企业出海的关税成本、制度摩擦、合规不确定性都在逐步降低。

这种制度型开放,对企业的意义不止是“进出口便利”,更是让长期投资具备了可预期性。例如,部分制造业企业已经开始在东盟设厂,利用自由贸易区的制度优势来实现本地化经营;跨境金融和物流企业,也借此优化了区域供应链,提升整体效率。

在这个过程中,“扩大开放”其实正在帮助中国企业完成一个从“机会主义”到“战略性”国际化的过渡:不再仅仅依赖短期市场行情,而是能基于制度红利建立长期经营的安全边界。

03平台与通道升级:从出海路径到生态构建

除了市场与制度,高水平开放还体现在基础设施和开放平台的升级上。

以口岸为例,目前全国共有311个,形成了水陆空立体化的格局。今年以来,不少口岸的功能进一步拓展:新疆霍尔果斯依托综保区发展跨境金融和保税维修,浙江义乌—宁波—舟山物流通道打通内外循环,重庆“东盟快班”实现双向对开,稳定了连接欧亚的贸易动脉。

这些平台与通道的完善,不仅提升了企业的出海效率,也带来了“生态级”的价值。例如,物流通道的打通,意味着跨境电商企业可以更快触达海外消费者;金融服务的开放,意味着企业在结算、融资环节能减少壁垒。对企业而言,这是从“有通道”到“有生态”的升级。

结语

从整体来看,“高水平开放”的扩大,既是中国市场吸引全球资源的重要信号,也在不断释放对中国企业走向国际化的利好。它让企业能够更快进入新市场,更好利用制度红利,并通过平台和通道的完善,形成全链路的国际化能力。

当然,这一进程并非没有挑战。新兴市场虽潜力巨大,但差异化的消费习惯、政策环境和市场竞争也对企业提出了更高的适应力要求。对中企而言,高水平开放提供了一个更广阔的舞台,但如何把“开放的空间”转化为“可持续的增长”,仍需要企业自身的长期战略与实践。