事件脉络

2月4日,特朗普政府宣布对华关税调整政策,额外加征10%,USPS(美国邮政)宣布暂停接收中国内地及香港的包裹,12小时后恢复服务。

政策核心内容:

- 对进口自中国的商品加征10%的关税并取消800美元以下小额包裹的关税豁免。(此前每年约有13.6亿件中国商品通过该通道免税入境),5月2日生效;

- 强制实施正式报关流程,要求提供包括原产地证明、商品成分表、质量认证等在内的完整文件;

- 收紧物流渠道监管,美国邮政(USPS)的阶段性服务暂停暴露出跨境企业对单一物流系统的脆弱依赖。

3月4日,特朗普签署行政令,宣布将对中国进口商品的税率提升至20%,对加拿大和墨西哥的进口商品实施25%的额外关税。

4月3日,美国官宣“对等关税”新政,覆盖几乎所有与美国有贸易来往的国家。4月5日“基准关税”生效,4月9日“对等关税”生效。

4月7日,在中国以对等加征34%关税的强势回应后,特朗普在社交媒体威胁,将进一步对华加征50%关税,总关税骤增至104%。

4月9日,继中国坚决反制的回应后,特朗普进一步加码关税战,将对华关税拉升至 125%,立即执行;此外,暂停其他国家的对等关税90天,但仍征收10%的基准关税,措施立即生效。

同日,美国政府进一步宣称,考虑到3月加征的20%,对华总关税调整145%。 新关税政策核心内容

- 底层动机:通过高关税机制消除美国目前面对的“贸易失衡”的局面,扭转商品贸易逆差,并迫使美国企业将制造环节迁回美国,提升本土就业与经济。

- 全面覆盖:不同于3月将对华基础税率提升至20%的举措,此次政策基本扩展至与美国有贸易往来的多数国家,对所有进口商品征收10%的“基准关税”,此外对不同国家征收“对等关税”。

- 对华贸易战:即便在整体关税政策层面的大范围覆盖背景下,对华145%的总关税与即刻执行,而对其他国家与地区给予90天的暂缓期,可见整体政策上的针对性。

- 压制跨境:5月2日起正式取消对来自中国内地和香港地区800美元以下小额包裹的关税豁免,包裹将被征收货值30%的关税或固定关税(5月2日起为25美元/件,6月起上调至50美元/件)(据最新信息,跨境小包关税可能提升至90%,6月起跨境小包上调至150美元/件)。

- 深入供应链:针对汽车行业的25%关税不仅适用于整车,也适用于关键零部件。任何核心部件不在美国生产的汽车都将面临25%的税率。对半导体14纳米及以下芯片加征50%,影响将传导至光伏行业、高端制造业。

- 泛品类覆盖:对等关税政策不仅覆盖几乎所有贸易往来国,也几乎波及所有跨境品类,白宫官网公布的豁免清单仅包括:

- 人道主义物资(食品、衣物、药品等用于人道主义援助的物品);

- 信息类产品(出版物、影片、音乐、艺术品、电子介质、新闻通讯,游戏APP等数字内容);

- “232条款产品”(钢铁、铝制品及衍生品,乘用车/轻型卡车及零部件等,均已受到232条款关税管控);

- 特定工业与民生商品(铜、药品、化学品、半导体、木材及纸制品、金属等);

- 稀缺矿物资源(美国本土匮乏的能源类及其他矿物产品);

- 高美国成分产品,若商品中美国本土成分占海关申报价值20%以上,对等关税仅针对非美国成分部分(美国成分:美国设计、美国专利、美国授权ip、美国零组件、美国软件、美国原料等其他可量化的美国技术或原始价值)。

关税战对出海赛道的影响

特朗普“对等关税”的政策本质是重塑”关税-产业-金融“三位一体的新霸权体系。不可否认,无论最终的关税程度如何,全球经济强国的政策不稳定性都将严重影响全球经济稳定性与经济信心。

关税政策的频繁波动已经影响了美国经济与金融市场的稳定性,不少美国消费者这两天都开始“抢购”模式。中短期来看,美国的通胀程度将继续走高,消费者的整体消费水平甚至可能出现一定的下滑。

反观国内,对于中国出海品牌而言,无疑会在这波关税战直接受到冲击。

所有对美国有出口业务的品类与品牌都会被直接冲击。品牌附加价值低、利润空间薄的劳动密集型产业(eg.服饰、家居、3C标品配件等)受到的冲击尤其严重,原本就不丰厚的利润在高达145% 的关税下将直接归零,甚至存在亏本的可能性,而这些品类恰恰占据了中国对美出口的大头,总占比高达75%。

新政下,之前绕道东南亚生产建厂以规避关税和贸易风险的中国品牌也将难以豁免,直面关税带来的巨大成本压力。

此外,依赖跨境小包的出海卖家与平台(如TEMU,SHEIN等)即便在整个4月尚有喘息时间,800美元以下跨境小包关税豁免取消将于5月开始执行。然而,为了挤占仅有的20天窗口期,卖家与平台仍将面临激增的运输、物流与仓储的成本。

早在2月时,飞书深诺就对跨境电商卖家开展了一项基于当时关税调整的调研。结果发现,85%受访品牌主表示关税政策会对自己的经营成本产生影响。

- 17%预计上涨≤10%

- 51%预计上涨10%-30%

- 17%预计上涨30%-50%

在近一周不断加码升级的关税战下,品牌主在经营成本方面受到的冲击将远远超过当时的调研结果。关税带来的直接出口成本提升(一重成本),对应而来的物流和报关成本(二重成本),以及更为隐形的合规与后续运营成本(三重成本),可以想见出海品牌在售价或贸易条件的保持不变的情况,新关税下的整体成本将迎来至少翻倍的升高。

出海品牌求变之道

巨变之下,出海行业过往依赖“低价+流量”的粗放增长模式已被证伪,品牌转型迫在眉睫。

1. 巧借“东风”,以价换质重塑品牌价值

短短一周的剧烈震荡中,中国的出海卖家和品牌们展现出了难得的战略定力:“这次的关税其实是一个提升售价契机。这不是单纯提价,而是价值升级的信号。”

在美国消费力不升反降的当下,以关税为借口的简单提价极易导致消费者的流失,出海品牌需要投入更多的精力来提升品牌的价值感,例如,通过产品迭代(如增加智能化功能)、服务增值(如本地化售后体系)、文化叙事(如强化品牌故事与环保理念),真正向中高端市场突围。

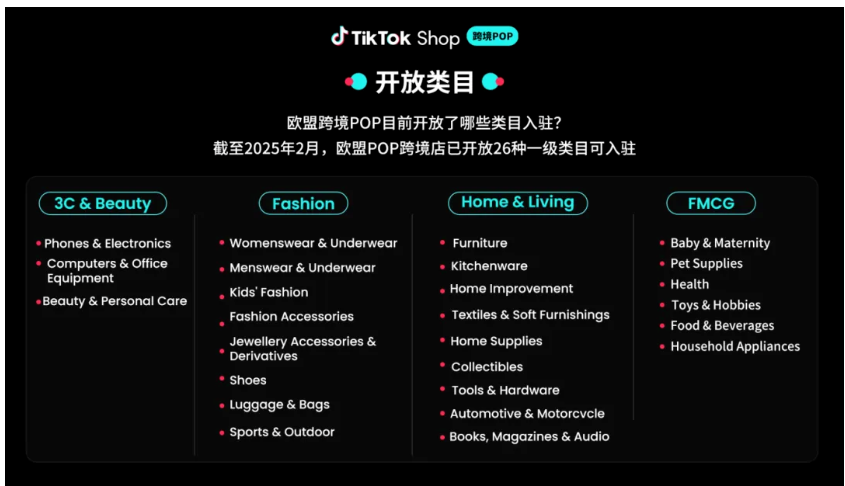

2. 多元布局,在动荡中构建“全球化韧性”

美国市场的不确定性给了中国出海品牌一次当头棒喝,过度依赖单一市场必将面临巨大的风险。在这巨变的一周,品牌们也看到了在美国市场之外的更多可能性和潜在的发展机会。

当然,全球布局从来不是一个简单的游戏,品牌需要寻找到与自身基因与价值更匹配的目标市场:西欧消费者对于品质与价值的重视,东南亚消费者对于性价比与潮流的关注,中东高净值消费者对于经典与奢华体验的追求,拉美消费者对于热烈生活方式的追随,等等。

3. 刀刃向内,全面重构“经营能力”

关税的压力无疑也是对中国品牌生存能力的一次大考,是对品牌战略布局与经营效率的深层考核,谁能用更低的损耗、更快的周转“跑赢成本”,谁就能在极端不确定的市场变动中掌握主动权。

从最前端贯穿“创研-生产”供应链的损耗降低,到产品从中国走向海外市场的运输仓储的风险平衡与成本管控,再到销售营销侧的整体效能升级,都是中国出海品牌需要不断修习的课程。

写在最后:跨境贸易的韧性校准

欧美关税政策的收紧,揭示出全球化供应链的脆弱性本质。当“低价红利”与“灰色通关”成为历史,中国跨境电商的真正考验在于能否完成两重蜕变:“从成本控制者转向规则驾驭者,从流量追逐者演进为系统能力构建者”,新的行业秩序正在被书写——这不仅是企业的生存之战,更是中国制造出海模式的进化之战。